心療カウンセラー資格講座 第6日目 石井利幸先生

23.12.28 at 横浜市八重洲学園大学(コロナ欠席分の補講)

0講 導入セッション

1講 高齢者や病人に対するメンタルケア

2講 ウツ病について

3講 新型ウツ

4講 認知症

0講 導入セッション

● 保護者:先生に話を聞いて貰って喜ぶ人が居るが、若い先生はその対応が嫌で嫌になってしまう? ● 先生がアバウトさ余裕を持って子どもに対応する柔軟性を持って居ることも大切

● 大声で笑え合える・・・・そういうことにも心の余裕を感じる

1講 高齢者や病人に対するメンタルケア

● 対高齢者・対病人 その方のお宅に訪問してカウンセリングするケースもあり

<高齢者> ● 身体機能の低下/ 社会的経済的喪失/ 精神的老化

ストレスと心の健康に大きな影響あり

⇒ストレスと心の健康に大きく影響する

⇒加齢でできないことが一つづつ増える

⇒⇒できることを探す

● 自分が高齢者にならないとその人の気持ちはわからないことを認識する

生きがいの喪失感

by 配偶者の死(男性は弱い傾向 女性は元気になる?)

by ペットロス

<高齢者 病人>

● 体力が落ちている ⇒ 相手のペースに合わせる 若いときと気持ちは同じ

⇒ 体が動かなくなっているいらだちを持っている

家族の悪口には安易に同意しない

そんなことがあったのですね・・・レベルにとどめる

向き合うときに笑顔を絶やさない /声に出してうなずく/マイナスな言葉は使わない

あ、そうですか! / そんなことがあったのですね! /楽しそうですね

● うれしいことをしてもらうと愛情を感じる

⇒ だからと言って何かをしようとする気持ちにならない <高齢者のウツ>

● 体調の不調と心の症状が現れるとウツになりやすい

⇒不安+いらだち⇒精神的不安定 アルツハイマー型認知症と思われるケースがある

⇒認知症薬が肝臓を傷めるケース

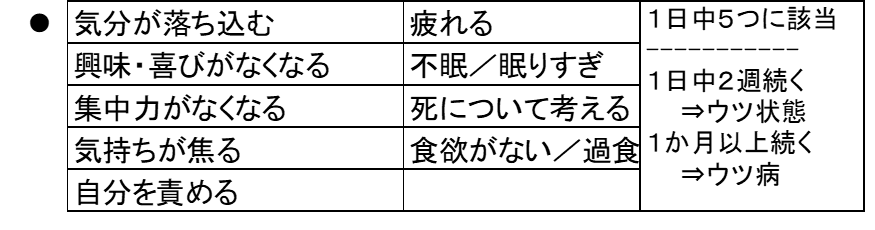

2講 うつ病について

● ウツ/抑ウツ 病気はない!

一時的な気分の落ち込み 抑ウツ状態・ウツ状態 ウツ病よりも軽い状態

先生によっては軽度でも薬を処方する

精神疾患に完治はない・・・完治/終治

医師により診断治療が異なる

職場復帰後再度ウツになることも多い

減薬を提案しカウンセリング 投薬効果3~4W

副作用強い ストレスの継続→(意欲ホルモン)セレトニン減→(癒ホルモン)セレトニン減⇒意欲減少⇒ウツ 対処 トリプトファン・ビタミンB6 バナナ 太陽光の元照度光療法cf光源治療器

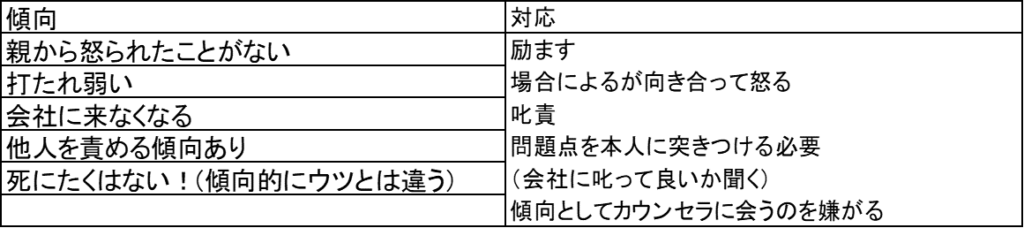

3講 新型ウツ(逃避型ウツ)

<新型ウツ> ● 20代~30代の勤労者に多い 周りから見ると怠けているように見られる。症状はほぼウツ状態と同じ 新入社員の3割(?)が辞めている現状⇒ウツ賞からウツ病になって辞めるケースもあり 扱いが難しい

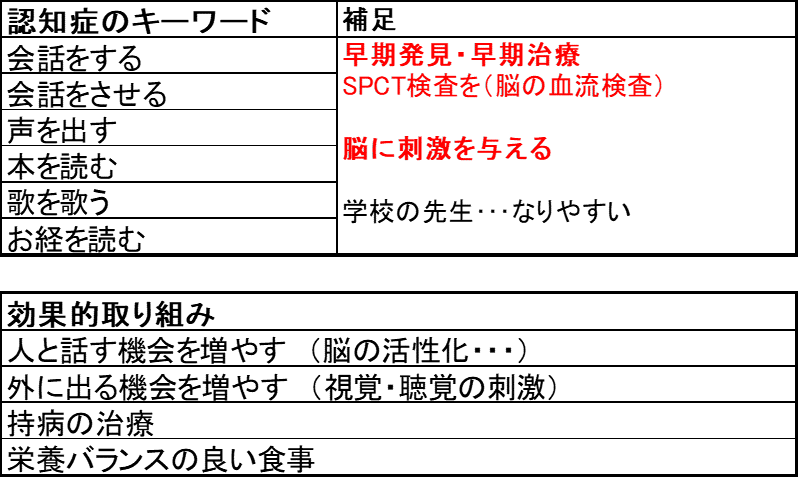

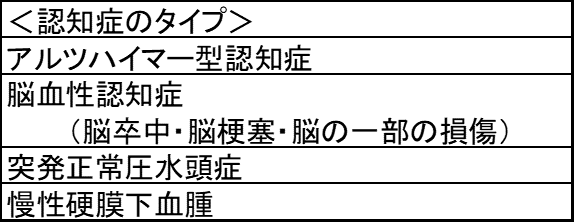

3講 認知症

● <アルツハイマー> アルツハイマー治療薬の発売 エーザイ&バイオジェン レカネマブ 脳血管中のタンパク質 アミロイドベータを溶かす

診断される6~7年前から初期症状が始まる

女性がなりやすい

脳の血管にタンパク質がたまる

65歳以上の30%以上 前頭葉:長期記憶 海馬:短期記憶 (記憶機能の低下)

心療カウンセラー資格講座 第5日目 石井利幸先生

23.11.12

0講 導入セッション

1講 心療カウンセラーの心得

2講 カウンセラーという仕事

0講 導入セッション

● 体調の悪い人は免疫力が落ちている 原因はストレス であることが多い

● カウンセリングとは・・・色々な人から話を教えて頂ける

1講 心療カウンセラーの心得

● 「聴く」 は 話をさせること

● 「話」をまとめる (話を整理する)

● 「話」をさせる「技術のプロ」であることを常に意識する

● 図を描く / メモを大きく書く ⇒ 確認してもらう

● 言葉を見える化

● 言葉遣いに注意

● 時間厳守

● 後追い(フォロー)はしない

・ 言葉遣いに注意

ex あなたのことを思っているから言うのですよ

⇒ 嫌なことも言えるし聴いてもらえる

・ 後追い(フォロー)はしない

ex 結果の確認はしない、先方から報告してきたら聴く、

興味があってもこちらから電話して確認しない

● カルテの作成 記録 & 説明 &しまったら忘れること

● 服装 相手に合わせる 第一印象を大切に!

2講 カウンセラーの仕事

名刺・ブログ・ホームページ・ツイッター

#心療カウンセラー

料金は5,000~10,000円/時間 説明時には2,500円/30分という

場所は喫茶店 ファミレス 待合室 お茶代はクライアント負担

[継続]

謙虚 相談者の人生を支えるという自覚

心療カウンセラー資格講座 第4日目 石井利幸先生

23.10.30

0講 導入セッション

1講 職場における人間関係のあり方及びメンタルケア

2講 労働契約法とパワハラ・セクハラ等の関係性

3講 職場におけるウツ対策

0講 導入セッション

● 上長さんとの人間関係で苦慮されているお話、

いくつかのところで事例あるご様子

1講 職場における人間関係のあり方及びメンタルケア

● 労働のスタイル

肉体労働 (土木・建築・工場・農業・水産業)

頭脳労働 (事務職・研究職・医師・弁護士)

感情労働 (保育・介護・教育・福祉・看護師・コールセンター)

感情労働:仕事の相手に対して労働者が自分の感情をコントロールする仕事を言う

(抑制・緊張・忍耐)

感情がすぐに自分に返ってくる

人と深く関わる機会が多いため仕事へのやりがいを感じやすい仕事・働き方

● 働く人……精神的負担が大きい

精神的疲労は回復しにくい要素が大きい⇒

働きやすい職場の環境作りには職場の管理職によるサポートが必要 ⇒

自分の仕事が認められていると言う実感が必要

● 仕事に対する熱量が感じられない人

自己肯定感が低い ⇒職場のコミュニケーションが少ない ⇒結果的に職場の人間関係が良くない

● 人間関係を良好にするため

笑顔 : 演技でも良い! 意識しないとできない

声かけ : そのときに言う 、後で言うくらいなら言わない方が良い

相手の日々の変わる様子を「観る」

相手に対する気配りを言葉に出して言う

相手を理解する 管理職は聴く耳を持つ必要がある

● 管理者のストレス軽減 自分の居場所(自分が癒される場所)を作る

(趣味・ジム・食事・図書館・喫茶店etc)

感情労働者⇒健全な多重人格者となり、感謝(ありがとう!)を素直に言えること

● 管理職に求められるもの

社会の変化のスピードについていける感性

マネージメント能力と人に対する愛情(人を統制する力、部下を納得させる人望)

● 個人の能力差 能力主義は個人主義を助長する

⇒ 能力の評価は報酬(やりがい)の調整 保育者の場合、離職 OR 士気に影響

2講 労働契約法とパワハラ・セクハラ等の関係性

● 労働契約法

個別労働間の労働契約、労働契約書を結ぶ

労働契約法第5条 「使用者の安全配慮義務」

使用者は労働契約に伴い、労働者が、その生命・身体等の安全を確保しつつ労働することが

できるように必要 な配慮をするものとする。

補足:使用者責任の下に、精神も含む心身の健康、

メンタルヘルス対策 但し罰則規定なし

ex 労働安全衛生法 健康診断を受けさせないと刑事罰を受ける

ただし・・・民法上の提訴を受けた場合、園側が弱者救済の原則よりビハインドとなる

● 企業内のメンタルケア

企業内のメンタルケア ⇒ 法的な係争

社内のセクハラ・パワハラ、自殺 (事業主の責任!⇒) 安全配慮義務を怠った場合

いやがらせ ⇒ 民法709条 不法行為責任

過重労働 ⇒ 民法715条 使用者責任

社内の人間関係のこじれ ⇒ 民法415条 債務不履行

社内恋愛に起因するトラブル

社内のトラブル(恋愛・借金・犯罪) ⇒ 損害賠償 鬱3-5百万 自殺1-2億

3講 職場におけるウツ対策

● パワハラ防止法 2020年6月施行

「ハラスメント相談窓口の設置」2023年4月1日義務化 怠ると法律違反の対象

相談に対応する相談制度 / 対応する相談者を定める / 外部委託機関を利用する

相談窓口の担当者はメンタルケアの研修を受け、人事部門と連携する仕組み、

外部委託も検討する

● 仕事とやる気 職場において心に不安を抱いた人は9割! 職場の人間関係が不安

● 悩みを相談する相手

相談したい相手 実際に相談する相手

上司 友人

専門家 同僚

同僚 相談しない(!)

友人 家族

実際に相談した相手の中に上司がない!

上司から声をかけると、結構言ってくる・・・ケースもみられる

● やる気を失うTOPは「職場の人間関係」

職場におけるコミュニケーションが上手くいっていない・・・

自分の評価をしてもらっていない、認められていない 「あなたが必要」だと言って欲しい

● ウツ病の早期の発見

軽度 :カウンセリング・・・よく相手を観ればわかる

中度 :カウンセリング+抗ウツ剤(自殺者多い)

重度 :入院

現代の医術:医師はオンライン診断を行い、診断書・・・若い人は知っている

画面上で得た診断書と証拠を揃えて訴えられると企業側は勝てない

重要チェック事項 :やる気を失っているサイン

勤務状況に遅刻、欠勤が多い 仕事のミス、

事務効率の状況 心身の変化

● 就業規則の休職制度の見直し =>企業防衛

・ 就業規則上、「心の病」が休職の具体的事由に含まれているかどうか?

就業規則上、休職の判断基準が書かれているかどうか?

「診断書を出す前にカウンセリングを受けること」の規定があれば、離職・休職が減る効果有り

・ 就業規則上、休職までの手続きや期間の規定の確認

対面にて休職依頼を提出してもらう、それをやらなければその月の給与は払わないくらいの規定

休職期間、使用期間は法律の定めなどはない

・ 就業規則上、休職期間中の扱い

賃金の有無 & 退職金計算に休職期間を含むか含まないかを規定しておく

● 人の行動

☆ 人は楽な方を選ぶ

不調時病院に行く・・・行けば直してもらえる、という受容系

不調時にカウンセリングを受ける・・・自分自身で良い方向に持って行こうという意思がある

☆ 人によって判断基準が違う 人によって頑張りどころが違う

But・・・カウンセラーの考え方と違うところが多いが・・・

☆ 人が変わるのに本人の決め手となる何かを会話の中から探り当てる努力、感性!

● ウツの人の対応

叱ったり非難したりしない

無理に励まさない 行動を促すことをしない

マッサージは効果的、不調者は血流が悪く脳が動いていない

心療カウンセラー資格講座 第3日目 石井利幸先生

0講 導入セッション

1講 生活環境によるメンタル不調

2講 メンタルケアの限界

3講 自律神経と免疫力、メンタルケア

0講 導入セッション

● 職場での穏やかな会話を勧めることでストレスを軽減する 就業規則に書くことの提案

「職員間の会話はお互いの気持ちを思いやり穏やかな会話をする」

● 夏バテ、脳疲労 (現代人)

本能 ← 理性(親・大人・社会等々) / 自分の気を抑制している

一日の終わりにこのバランスがとれいていることが大切

理性があっていろいろなものを抑えているから時としてバランスが狂う

→ 今の仕事は合わない? 状態になる

1講 生活環境によるメンタル不調

● 人は生活環境からの影響は非常に大きい

① 食生活・・・量、時間 & 栄養バランス 食:エネルギー・脳の成長

② 睡眠・・・・・理想睡眠時間8時間 良い環境下では8時間になっていく

→本能として8時間と考えられる

食事 (朝食=セレトニン工場) 14時間~15時間後 セレトニンに代わっていく

→ セレトニンからメラトニンが生成される

③ 適度な運動・・・例 ウォーキング 脳に酸素を入れる

=カウンセリングのネタ=

栄養バランスやエネルギーに関して 自炊してる? 食べ物は?

スーパーで調達?(食材?惣菜?)

脳の成長に影響 根方は横向きベター 上向きは考える姿勢 食べ物はバナナが良いよ! 等々

● 体内時計 = 親時計(朝日又は光 コンビニのライトでもよい)脳が起きる

/ 子時計(食事) 細胞が動く

● 脳の疲れが取れる→→→→→ ウォーキング30分 >>> 疲れたから早く帰ろう

● 電磁波過敏症が原因であることも検討

コンセントの位置を頭から足にすることで改善した例もある

2講 メンタルケアの限界

● 「社会の一般常識」 と比べて 理解できない部分が多い人が増えている

上位者が言うからハイといってそのケースは対応する → わかるように説明するしかない

「情報」 → 「脳」にInput → 「判断」 → 「実行」

実行=やってみて初めて分かること →自分の感性→知識・教養

自分に都合の良い情報だけを選ぶ一方通行の時 ⇒ 「あたまでっかち」 と 言う

● 本人に成長する意志のないケース

⇒ 限界 家族と一緒に対応の仕方を考える

⇒ 時間はかかるけれど親が変われば子供も少しずつ変わる

相手を変えることはできない / 自分が変われば相手も変わる

● カウンセリング時の注意ポイント・・・相手の話は真実ではないかもしれない

・ 相手の話に真実がない場合もある ⇒ 話が脱落し省略している /

内容をゆがめている / 誇張している / 憶測で話している

・ 注意の仕方 ⇒ メモを取る(プレッシャーを与えることができる)

/ 復唱する / 相手が理解できる内容程度で話す

● 展開の限界

① 学校・・・転校、働く (教育委員会は絶対に言わない)

② 会社・・・転職、自営化

③ 家族・・・別居、離婚、独立、一人暮らし

カウンセラーは聞くのみではない & 決めるのは自分

カウンセラーは状況を見てケースを提案する

3講 自律神経と免疫力、メンタルケア

● 自律神経とは = 自分でコントロールできない神経

医者は自律神経が狂っていると診断する ⇒ 何が狂っているかを判定するのがカウンセラーの仕事

自律神経 = 交感神経(身体が活動の状態) /

副交感神経(身体が休んでいる状態) ストレス;交感神経が優位な状況

& 寝る前に交感神経が頑張っているのはNG ⇒血管が収縮⇒低体温 脳機能の低下

白血球低下 免疫力低下

● 体温平熱36.5度というが

体温が1℃下がると代謝能力が12%下がる 自己回復力が37% 低下する ⇒

病気が直りにくい状況になる。

● ストレスと免疫力 血液⇒

赤血球:栄養・酸素を運ぶ 肺で酸素を受けて体内に運ぶ

白血球:菌を殺す 白血球について

白血球の数 成人3500~9800

要精密検査 12000以上 要精密検査3000以下白血病疑 要精密検査2000以下鬱?

① 顆粒球(数は変動する) 大きな菌を殺す 平常時60% ストレス時65%

② リンパ球(数は変動する) 小さな菌を殺す 平常時35% ストレス時30%

ウイルス・がん細胞等を殺す

③ マクロファージ(数固定) 全体を飲み込む 平常時5 % ストレス時5%

ストレスを受けた場合、顆粒球が増え、リンパ球が減少する

⇒ 免疫力が落ちガンを殺せなくなる

● 自律神経を狂わせるもの 不規則な生活 無意識のうちに頑張りすぎる生活 強い正義感、責任感 女性の場合ホルモン分泌が乱れる 思春期 体の成長によってホルモンバランス乱れる 自我の芽生え、親学校への反抗 友人・恋人との距離

事例から学ぶクレーム対応力強化研修

講師:あいおいニッセイ同和損害保険(株) マーケット開発部

市場開発室室長 福祉リスクマネジメント規格担当 堀江健氏

クレーム対応の基本スキル(1)

お客様(苦情申し立て者)に対して・・・

⇒「苦情」 だとか 「クレーム」とか言っている時点でNG

「ご不満を解決させて頂くために話を伺う態度」

「保育(業務)改善につながる意識」

お客様からはいやいや対応をすると見透かされる

⇒消極姿勢・隠蔽体質と感じ取られる

⇒不当要求につながる

クレーム対応という仕事は

「マイナスになってしまった園の印象をゼロに戻せれば」上出来な仕事

クレーム対応の基本スキル(2)

問題解決対応(まずは困った問題を解決する 重要行動)

相手の話がくどくても、しっかりと最後まで聞き取る

相手に賛同、同調する。 おっしゃるとおりです。

申し立てを復唱する

相手が何がして欲しいかを的確に把握する

相手の要求について即答しない

問題が解決したかアフターフォローする

再発防止対応

業務改善の検討&実施

お客様に説明する

クレーム対応の基本スキル(3)

例えば、園にご意見の電話がかかってきたケース

・たらい回しにしない

・まずはお詫びをする、困った状況を最後まで聞く

・「確認するので時間をいただきたい」ことを言って了解を得る

(最高30分程度、ケースバイケース)

・相手の要求について即答しない、上記の通り少し時間をもらい、園内合意をして回答する

・園内調査&意見をするあわせて、統一見解として速やかに返事をする

・必要に応じてだが、回答は園長等、職位の順で行う

事例から検討する不祥事発生時の対応(就学前施設経営者向セミナー)

講師:弁護士法人かなめ代表弁護士 畑山浩俊氏

/重大な保育事故が発生したときにどのように動くべきか

/不適切保育が発生(個人情報漏洩・虐待等)どのように動くべきか

/重大な保育事故が発生したときにどのように動くべきか

集団保育時に姿が見えなくなった園児 → 近所を主に捜索したが見つからなかった

→ 園内でかくれんぼ、熱中症で死亡

・不明時に捜索のマニュアルを持っている園は少ない 練習しておくこと

①救護措置と園運営継続委判断を迅速に行う

・救急対応(応急手当、119番通報)

・救急隊員からの指示を仰ぎ、指示に基づき対応。

電話を受ける先生が復唱して、手当の先生にその場でやってもらう

・救急車両の進入路確保

・在園児を見守る態勢。他の先生の応援を得て在園児の混乱を防ぐ

・当該児童の.保護者に連絡をする。 保護者につながらなければ緊急連絡先に連絡。

・緊急車両に付きそう先生は搬送先を逐次園報告。 園から保護者に連絡。

・事故発生時刻、119番通報時刻、心肺蘇生等の救護措置の具体的内容と実施時刻、

救急隊員到着時刻 救急隊員の発車時刻等、極力細かい記録をとる。

救護に係わらない先生がとる、園のモニター等で確認する。

・翌日以降の保育の実施体制の確認を行う。(休園して良いのか、他の在園児の保護者は?)

②被害時の保護者への謝罪と報告

・被害者をないがしろにしない

・園は大混乱になる(警察対応・行政対応・マスコミ対応)

マスコミ報道で被害者が情報を知るようなことはあってはならない

・謝罪と報告のポイント

謝罪 ⑴法的責任 ⑵道義的責任 ⑶共感

保護者への謝罪と過失を認めることとは別⑵と⑶はしっかり行う。

報告 ⑴逃げない ⑵隠さない ⑶いつわらない

③警察対応・行政対応・マスコミ対応

警察対応

・重大事故発生後、関係職員は事情聴取を受ける。 被害児童の保護者も警察の聴取を受ける。

・刑事処分を受けるこのも関係する、 行政対応

・事故後自治体関係部署に報告 → 行政対応が必要

・自治体による監査が実施される 検証委員会が設置される例多い。

マスコミ対応

・行政から情報が流れ驚くほどの速さでマスコミは取材に来る

・電話、訪問、園の門前に報道陣が詰めかける 帰宅途中の保護者や保育士が取材を受ける

・基本的には取材に応じない対応をすべき

現在調査中であり詳細は申し上げられない

被害者への謝罪はOK 園に非はない、という発言はNG

園運営に差し支えるので、保護者や職員への突撃取材や待ち伏せを

控えてほしいことを申し入れる

問い合わせ窓口の一本化、& メールで行う

園のホームページに精査された情報を公表する

④在園児の保護者説明会

式次第を作成 何度もシミレーション

保護者リストを用意、受付マニュアル

司会のシナリオ・台本を用意する

質疑応答のルール マイクを持つ人のみ、質問はまとめてお受け付ける

想定問答を作成する

参加時の服装の統一

⑤賠償対応、保険会社と迅速な連携を行う

さすが、保険会社の企画セミナー

保険に入るようにアドバイス

/不適切保育が発生(個人情報漏洩・虐待等)どのように動くべきか

①初期調査を実施し、基本方針を策定 (園長・主任等で作成する)

②事実関係を調査する

③事実関係の確定後、対応を行う

くれぐれも、保護者や情報提供者の要望通りや、ひとつひとつを実施するような対応はしない。

情報統制をおこなう 被害者・情報提供者・職員等々、状況を聴き取る

心療カウンセラー資格講座 第2日目 石井利幸先生

心療カウンセラー資格講座 第2日目 石井利幸先生

講師 :石井利幸 先生

心療カウンセラー 心のなやみを聴く専門家の育成講座 2回目/全6回

1講 ことばのエネルギー(振動)

2講 発達障害(アスペルガー・自閉症・ADHD)統合失調症・不安症

3講 大人に対するメンタルケア

4講 子育てにおけるメンタルケア

5講 ストレスについて

1講 ことばのエネルギー(振動)

・ ことば: 振動 が 耳の細胞に届く エネルギー

振動:自分が 声を出さないと 振動となって 伝わらない

・ 日本人の欠点:言わないでも伝わる、と思っている

⇒ 要注意! 今言ったことはわかりましたか? 口癖にする ・

=エネルギーは大切=

愛 :人に与えるエネルギー

感謝:人から受け取るエネルギー

ふたつ揃って大きな力を発揮・余裕が生まれ穏やかな気持ちになる

・ 業務命令のしかた、注意点:

指示発信者(園長): わかりやすい指示をだすこと + 指示について理解しているか確認する

指示中間者(主任): なんとなくわかった で指示を受けないこと

指示受ける者(職員):漠然とした感じで行動に移さないこと 納得をすること

2講 発達障害(アスペルガー・自閉症・ADHD)統合失調症・不安症

・ <発達障害>:脳機能の発達が関係する障害だが 外燃が非常にあいまい

⇒ 困っていなければ個性、社会生活も送れる

自己肯定感低く健常者よりもストレス大きくなりがち

無理矢理社会生活に適用させようとしないこと(ストレス要因)

何ができないのか、ではなく、何ができるのか!

褒めて・認めて、積極的に社会参加させる

・ 呼び名の変更 Byアメリカ精神医学界

自閉症 / アスペルガー症候群 ⇒ 自閉スペクトラム症(自閉症しぺくトラム障害)

特徴が似ている、対応が同じ、治療が同じため

⇒ 社会性(協調性・こだわり忍耐力)、コミュニケーション 創造力障害

・ アスペルガーは大人になって発症するケース多、元々脳障害の因子有りにストレスが引き金発症

ADHD注意欠如多動性障害 指示をひとつずつ与える

⇒ マルチ業務指示をしない

⇒ 完了時に褒める! 子どもの時から 知能を与えるので無く 社会性を身につける

⇒ 定型動作を肯定と共に習慣づける

10歳の壁: 10歳に理解力⇒本人が背負うことを理解して育つようにする

⇒ きつい口調 感情的 人格否定 他の子と比較 NG!

・ <適用障害>:精神障害で無いケースを摘要障害という

ケース:リストカット・学校行けない 職場になじめないetc

・ <統合失調症>:旧称精神分裂症 認知機能の低下 & 幻覚妄想

脳内ホルモンドーパミン過剰 薬で幻覚妄想を抑えられれば社会生活できる

電車のドアそばでブツブツの人からは離れる!(危険行為のおそれ、皆同じでは無い)

思春期から青年期に発病ケース多い

元々の脳障害因子に耐えがたいストレスが引き金

カウンセリング時には本人の苦しみ・なやみを理解し医療機関への診断を勧める

(医者に行ったら楽になるよ)

・ <不安症>:一日中 [不安・疲れやすい・めまい・頭痛・集中できない] が 6ヶ月続く

カウンセリングで治療が可能

<社会不安症>:不安症の一部 自分の苦しい気持ちをどう処理して良いかわからない

コントロールできず 非行・犯罪、家庭不和・絶縁・ウツ・引きこもり、虐待DV、

リストカット・アルコール依存・ギャンブル

笑い声注意 自分への嘲笑と受け取る

3講 大人に対するメンタルケア

・ 外面が良くて良い人ぶっている人が多い

& 真面目に頑張っている人が多いが、本人評価のみ高いことも多い

・ カウンセリング:相談に来たことを評価する

カウンセラは心の交通整理 書きながらやんわり説明 アドバイスしすぎない

⇒ 相談者は自分で既に結論を出していて、後押しを求めているだけのこと多し

カウンセラは社会的常識や意見を押しつけない

相談者の言い分をしっかり聞く 悩んでしまったその過程を理解する

相談者の求めていない応えは不要

ケアとは相談者の精神的体力的にあったケアをする、

相手に徐々にあわせながらやりとりをしていく、相談者は弱っている!

昨日の続きのとき、相談者は昨日の続きでは無いケース多い、

今日の様子判断から始め、いたわる配慮

4講 青少年期までのメンタルケア(改題)

・発展途上の脳を持つ 子どもを守る大人の役割

・子どもが受け取る情報 [聴覚・視覚] ⇒ 脳の中で情報処理

・感受性期(生後数ヶ月から就学前) 環境の影響を受けて変化する特別な時期に

脳の中で結びつける機能が発達する 音声

(聴覚情報) 口の動き

(視覚情報) 真似をする&情緒の安定、不安定

子どもが見た物から得た夢を親に伝える ⇒ 親は過去からの情報を加えて総合判断

⇒ 将来に対して否定的見解 ⇒ 子どもに伝える

この悪い見通しや悪いことばかりを伝えると 子どもの発達阻害

子どもと過ごす時間では無く、会話した量が大切 ⇒ Notスマホ!TV!

寝る時の母親の読み聞かせ Good! 父親じゃダメ

何気ない時の笑顔、情緒的な関わり、安心感 習慣としてにこっとわらう

大人脳は23~25歳で完成

5講 ストレスについて

・ 職場はなやみの起こりやすい社会 構成員全員それぞれが受け取る解釈が違う!

行動・思考・発言が違ってくる 紙に書く・図に描く 大きく書く その紙を渡す

それぞれが違う ⇒ だから面白い! という思考

質問はわからないから 発せられた! 自分も整理され、理解できる

・ 自分が話したことを一方的にわからせようとすると その事が・・・⇒ストレスになる

理不尽なこと、怒り、悲しみ ⇒ ストレス(本人にとって納得できない心の感情)になる

その場で納得できない人には後ほどフォローをする ⇒ストレスが続くと楽しい職場で無くなる

・ カウンセラ は 納得できるよう通訳すること

メンタルケアの対象者 は 脳が動いていないケース多々 ⇒ 言えば言うほど ストレスになる

感情的に納得していないから問題 蓄積 ⇒ カウンセラは聴き手となり外に吐き出させる

人間には 本能 & 理性 /理性が感情を抑制する / バランスが大切

/年を取ると回復が難しくなる 健康寿命に影響大

・ 他人 | 自分 の境界線の維持

境界線を越えて他人から侵略される ⇒ 離れる

無理にあわせる必要が無いということを覚えておく

来たら離れる ⇒ それが大人のお付き合い

自分がつなげない限り縁はつながらないことを覚えておく 【空間・時間・目的】

福祉施設の採用力向上研修

福祉施設の採用力向上研修

主催 社会福祉法人静岡県社会福祉協議会/静岡県社会福祉人材センター

講師 一般社団法人 FACE to FUKUSHI 岩本恭典講師 / 上杉きよみ講師

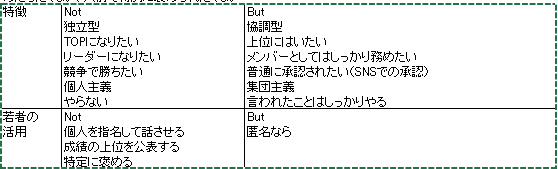

講義題 最近の福祉終活の動向とZ世代(今の若者)の特徴

福祉業界採用力アップの3つのオキテ

実践報告(老人福祉業界の2施設) 演習 各種

・ 講師の 一般社団法人 FACE to FUKUSH は

説明を聞いても何をやっているかよくわからない団体だった

● 求人活動のあり方

3つのオキテ 求める人物対象像(ペルソナ)を設定する

PRポイントを明確にする(採用者からのPRポイント、求職者からのポイント)

求職者から話させるだけではダメ

求職対象者を理解する(Z世代の理解)

● 終活のターゲットはZ世代! デジタル世代、スマホを使いこなす

(パソコンに詳しいわけでは無い)

25歳くらいまで さわやかな若者らしい世代 めだちたくない、人前で特別に褒められたくない

● 採用活動の実践例 老人福祉施設の2施設より実践報告

・ 学校訪問(資格は就職後に取得させる) 露出を増やす 就職フェア、ハローワーク相談会、

研修、講話、地域の清掃、お寺のマルシェ、お祭り、介護講座

イベントには職員と同行して、職員に説明させる 専門誌に記事にして貰いよう売り込む

パンフレットのリニューアル、人材バンク登録、ハローワーク活用、相談会、

就職サイト・中途採用サイト掲載

● 同席のワークチームの実例 放課後デイの施設では、高校卒者を採用して3年程度で

保育士資格を取らせるところまでやっている

● 福祉・・・広範囲なカテゴリーが対象すぎて、ポイントは絞りきれない

小規模保育業界は預かれる人数が法定で上限ありなので、

就職数も一定数居れば良いという考え方があるが 老人福祉施設などだと、

職員がいても、いても足りない、という印象を受けた

小規模保育業界は、ある意味、珍しいせいか、採用活動では、本当の苦しさは知らない

そんな印象も受けた

● にこにこえんは アピールポイントはある方だと思う 卑下する必要は無い

地域への露出もしている これもそれなりには頑張っている

ただ、講演などではもっと積極的に園名を出すべき 学校との接点は維持すべき

アクション開始が遅い 保育可能人数は上限があるので、別方向を意識して、

園とは別に経営の多角化も検討しないと行けない部分も感じた

産休・休業の受け皿、パート職の活用など、人の動きのダブつき対策も検討要

心療カウンセラー資格講座 第1日目 石井利幸先生

心療カウンセラー資格講座 第1日目 石井利幸先生

講師 :石井利幸 先生

心療カウンセラー 心のなやみを聴く専門家の育成講座6回

講義題 1講 オリエンテーション 2講 メンタル不調が増えている社会的実情 3講 自殺者の現状分析 4講 メンタルケアの基本 5講 なやみの聴き方 6講 人の心の仕組み 7講 ことばの力・コミュニケーションと情報

検索結果:https://www.kouenirai.com/profile/4988

1講 オリエンテーション

心療カウンセラは聴く専門家 心療ケアについては正解が無い

○所感:長野の4人の殺人事件など早速話題に取り入れていたが、確かにショッキング・話題性はあっても評価 が定まる前マスコミの暴走もあり得る段階で当講義に取り込むには前提の不確からしさがありうることや説明が 不足している感はあった

2講 メンタル不調が増えている社会的実情

心療内科は睡眠治療・抗うつ治療はあるが、メンタルケアは無し⇒メンタルケアは院の経営が成り立たなくなる 心療内科治療の難しさは10人の医師が居れば10人の治療が異なる現実もある メンタルケアは地域社会・家族・職域でやって欲しいという社会要請 米国の精神医学に比較して日本は20年遅れていると言われる

<日本でもなやみのタイプが変化している>

これまでは:自分管理の問題 ⇒ 自分が正しく他人が誤りという自己中心型の増加傾向 混在:日本は建前の社会で本音がわかりにくい

西欧のマニュアルでは日本人の診断はできない 日本の社会保障制度創設時にはメンタル不調を想定できていないため制度上の問題が生じている

<診療カウンセラの基本> ジャッジしない 聴く 、見守る

○所感:メンタル不調が増えている・・・の統計的確からしさや数値の把握は説明されなかった(実態等々)昔か ら一定数はあったが、マスコミが騒ぐ、社会的に容認されて増えたのではないかという部分も感じるので。

○所感:薬は辞めさせる方向で指導している・・・と口頭で言っておられたが、医学的見地から辞めて良い薬の 判断不明

○所感:キリスト教的話して伝える宗教と悟りを得て自分に返す仏教的宗教の背景の差もあるように感じる。 それだけでも、より、日本人に話させる難しさは説明の通りだと感じた。

3講 自殺者の現状分析

日本では自殺の定義が実数より少なくなるように定義 ⇒ 実数を少なくしたい行政の意志が反映されている ex 死亡して24時間以内に発見されること、遺書があること。 それ以外は変死として把握 実際はもっと多い

日本:アメリカの2倍、英国の3倍 男性15千人 女性7千人 心療内科受診は女性の方が2倍 男性の建前社会の現実、医学的には幸せホルモンのセロトニン分泌再吸収が日本人は米国の1/10レベル 自殺者は1ヶ月前にSOSを出しているが、日本人は様子見で声をかけない現実がある 民生院の現実の説明

○所感:歌舞伎役者の自殺礼をあげていたが、現段階で評価があっての上かショッキング性からかわからなく 感じた。

○所感:よく、見守っていよう・・・というがここからのアクションが撮れない現実は実施にあるので難しいと思った

○所感:男女同権論者は話題にもしないだろうなぁ、この手の特性的問題。

4講 メンタルケアの基本

相談者に沿った立ち位置 図解・ことばを書く カウンセラの役割 選択する勇気を出させる、ひとつひとつの選択を決断する習慣 カウンセラに相談に来てくれた勇気に感謝する 情に流されがち

⇒ フォロー カウンセラ 話を聴く専門家 / 話させる技術の専門家

○所感 会話の少ない人はストレスに弱い、と言うことばが印象的だった。話せて解決の糸口だろうし、 not見守る、but 声を掛ける文化は大切だと思った

5講 なやみの聴き方

<注意事項> 職責・年令などのプライドから上から目線の話し方や態度になりやすいので意識して 注意 自分の言い方、行動が相手に不快感を与えていることを聴き手が理解していない事多 相談者にとって嫌なことを言う時には優しい顔&にっこり笑って言う

<幼児教育現場> 先生は保護者の言いたいことがわかっているので、話の途中で話をかぶせてしまう 話させてさっぱりさせる。 法律・医学・生活・・・ホントのなやみは専門家にするはず

<リズムを合わせる> テンションの高い人には高いテンションで応答 テンションが下がっている人には下げて応答 意識して下げて応答する <時間を決める> 最初に時間を決めて応接する 自分が無理をしてはいけない

<なやみの聴き方> 1.自分の意見を押しつけない 2,相手の話をまずは受け入れる 3.メモを取る、図を書く 4.相手の話を理解する 5.少ないことばから相手の本音を理解する努力 6.相手の話を否定しない 7.相手の話に寄り添う

6講 人の心の仕組み

人に話を聴いて貰うことが重要、全てはきっかけ

プラス感情: 愛情・優しさ・楽しさ マイナス感情:恨み・憎しみ・悲しみ

心を閉ざした相手には何を言っても自分(アドバイザー)の自己満足になるだけ 心を開いた人から無理矢理なやみを取ろうとするのもダメ、自然治癒力の復活期待

<相手の呼び方確認> どのように呼ぶか最初に確認する 男性は名字、女性は名前・・・等々

<カルテを作る> 文字・図解の記録を大きな耳朶か居て相手に見せる 終わったらファイルして忘れる、次回はそれを見る

○所感 人間は直に足を付けて歩くことで大地にアースして老廃物を取り除く、靴やら靴下やら人工物をひとつ 得ることで、そのアースをひとつ失う、の意の考え方は面白いと思った。

7講 ことばの力・コミュニケーションと情報

メラビアンの法則・・・情報伝達に於いて、SNS等文字で伝えるとき7%声で伝える時38%面談で伝える時55% 真意が伝わるという考え方

仕事等々でラインを使う時などにルールを作っておく必要あり 声を出して自分の気持ちを伝える力(=自分の脳の整理をする力)は大切 カウンセルに来ても話せない人が居る 社会が黙ってする仕事が増えることで脳機能に影響が与えられている

ことばを表す時に、相手に矢印のようにとがって言うか、丸く言うか、、、記号化

○所感:就業規則に直接言ってこなければ認めない規則を作れば代行を使わなくなって直接話せる、と言われ ていたが、これやばくない? だった。この規定は作れないだろうと思う。少なくとも、当園は ○所感:黙って仕事をやることが増えた、、、ってめちゃくちゃステレオタイプで幼稚園教諭等々に受けそうなこと を言っているだけ。コンピュータSEあたりは、聞かれる方が本当に頭が下がるくらいの聞き上手な仕事をされ るって、ご存じないんだろうなぁ・・・弁護士あたりはおっかなくて話せないとか(笑)

<参考> AIに取って代われない職業 保育・看護・カウンセラ・・・とか? サービストークも多分にあると思われるが

メンタルヘルスは食事から、奥平智之医師講演

メンタルヘルスは食事から、奥平智之医師講演

埼玉県川越市の山口病院副院長(精神科専門医/漢方専門医/認知症専門医)

医師:奥平智之先生 (医師)

演題:「メンタルヘルスは食事から」

「うつぬけ」シリーズ著者として、食事・鉄分摂取等に関して詳解

睡眠時間は大切! 食事にタンパク質は大切!各種ホルモンを増やす効果あり 鉄欠乏女子(てけじょ)が増えている・・・サプリなどを使って適切に増やしたい

○ ストレス・・・活性酸素を消化することが大切 タンパク質

トリプトファン (アミノ酸) 肝臓・腸ケア要 ストレスを減らす要 運動・断食で減らされる弊害、メンタル不調 睡眠不足原因 トリプトファンが少なければキスレニン経路を発症し炎症を起こす ビタミンB ビタミンD 鉄亜鉛マグネシウム(ミネラル)

セロトシン 幸せホルモン 抗うつ薬作用 散歩呼吸法 オキシトシン

メラトニン お休みホルモン

タンパク質をしっかりととり、ビタミン・ミネラルをしっかりとり→→ 幸せホルモン分泌、お休みホルモン分泌 → 好循環 これができないと、メンタル問題発症

良く嚼み、よく食べよく眠る→幸せ好循環 これがきないと メンタル問題発症

○ 鉄欠乏女子(テケジョ) 鉄欠乏子(テケコ) ビタミンD欠乏女子(デケジョ)の増加

血液の巡りが悪い→エナルギーを作れない 詰め先が柔らかい、手先が冷たい、爪に縦筋がある あざができる、けがをしやすい集中力が続かない、気が散りやすい、忘れっぽい、じっとしていられない、落ち着かない <疲れ&イライラ発祥>

統合失調症初期に栄養療法で改善することもあるレベル 適切なミネラルとビタミンが必要・・・ということだが、特に鉄分が必要、ただし、コロナを含む炎症時には禁忌

お日様を浴びてビタミンDを作ろう!